慶良間ファンダイビング(沖山礁ほか)

久しぶりに真夏日から夏日へと秋へ移りつつある沖縄は、雨の一日となりました。

今日は慶良間諸島周辺海域へファンダイビングに行って来ました。北風が少々強めの海況です。

最初のダイブは、アリガーケーブルへ入ります。

サイズは小さめですがここのデバスズメダイの密集度が凄すぎでした。

浅場の珊瑚はとても活き活きとして綺麗で、キホシスズメダイなどがびっしりついています。

小ぶりのアオウミガメと一緒に泳いで来ました。

アオウミガメは、green turtleという英名で絶滅危惧種に指定されていて、世界中の熱帯・亜熱帯海域に分布し、国内では小笠原諸島や南西諸島を中心に産卵が確認されています。

産卵期は5月から8月頃で、雌は夜間に砂浜に上陸すると、穴を掘り産卵を行います。一度に100個ほどの卵が産み落とされ、2ヶ月ほどで卵から孵化した幼体は、地上に脱出して外洋へと向かいます。

ウミガメは性別が卵のある特定の時期に経験する温度で決まります。約29℃で雄と雌が同じ割合で生まれますが、それより数℃高いと雌、低いと雄がほぼ100%の割合で生まれると言われています。

日本の砂浜で孵化した後、アオウミガメの幼体が具体的にどのような生活史を送っているのかははっきりしておらず、外洋で稀に見つかる幼体は流れ藻と一緒にいることが多いため、浮遊生物を食べて生活しているのではないかと考えられています。

甲羅は卵型で、下顎の咬合部の縁辺は細かい鋸歯状で、餌である海藻が食べやすい形状になっています。

岩場で休みながら甲羅を岩にこすりつけて掃除をする様子がよく見られます。そのため他のウミガメに比べて甲羅はほとんどがツルツルです。

2ダイブ目は座間味島の唐馬№2へ入ります。

水深20mの砂地にはトンガリホタテウミヘビが見られます。

トンガリホタテウミヘビは、魚類のウミヘビの仲間で砂地に生息し、細長い体で砂の中に潜り、顔だけを出しています。餌を探す時は砂から出て活発に泳ぎ回り、成長すると全長1m程になるそうです。

真っ白なハダカハオコゼが見られました。

ハダカハオコゼは、高知県以南、琉球列島、インド洋、太平洋に分布し、底生性で、サンゴ礁域の浅海の岩の上などに生息しています。体長10cm程度の小型種で、背鰭が大きく体高は高いですが、正面から見ると薄っぺらい感じです。

色彩変異が多く、白色、淡黄色、茶褐色、赤色など様々で、頭部は大きく、口は上向きについています。各ひれも大きく、特に背びれの基底は長く高さもあり、そのまま尾びれに繋がっています。擬態しているので探しにくいですが、動かないので撮影はしやすいです。また、脱皮する魚として知られていて、体皮が剥がれ落ちるように脱皮するようです。

クロオビアトヒキテンジクダイは、琉球列島、東部インド洋から西部太平洋の熱帯域に分布し、礁池内の枝サンゴの間隙に生息しています。

その名のとおり、体の中央に黒帯があり、頬にオレンジ色のラインが2本入っているのが特徴です。警戒心が強く、サンゴのすき間からあまり出ずに枝状サンゴに群れています。慶良間諸島でもここでしか見ることの出来ない稀少種です。

ハナゴイの群れが優雅に舞っています。

ハナゴイは、八丈島、小笠原諸島、高知県柏島、琉球列島、西・中部太平洋に分布し。水深1~60mの潮通しのよい珊瑚礁の外縁部に群れで生息しています。

体はやや細長く鮮やかな赤紫色で目立つ存在です。雄は成長すると鼻先が尖り、背は伸張し、背のビレ後ろは濃い赤色を呈します。また、尾ビレが黄色くなることもあるため、成魚になれば雌雄の区別は容易にできます。

ダイバーにも人気が高い種で、その美しさから沖縄県の方言で「ジュリグワーイユ」(遊女)と呼ばれているそうです。

カクレクマノミの近くにイソギンチャクモエビが確認出来ました。

海老反りという言葉がありますが、一般的な姿勢の意味と同じながら、片手または両手をかざし、体を後ろに大きく反らしつつ、相手の強さに圧倒されるさまを表す演技として歌舞伎の用語にもなっているそうです。しかしながら、数多いエビの仲間でもそのように体を反らせているエビなどほとんどいません。

イソギンチャクモエビは、まさに海老反りのエビなんです。イソギンチャクや枝系サンゴなどに好んで共生する2cm程度の小型のエビで、しっぽをのけ反らせて左右に動かすのが特徴的で、フリフリと動くその姿はとても可愛らしいです。

このポイントのデバスズメダイもとても綺麗な景観を醸し出しています。

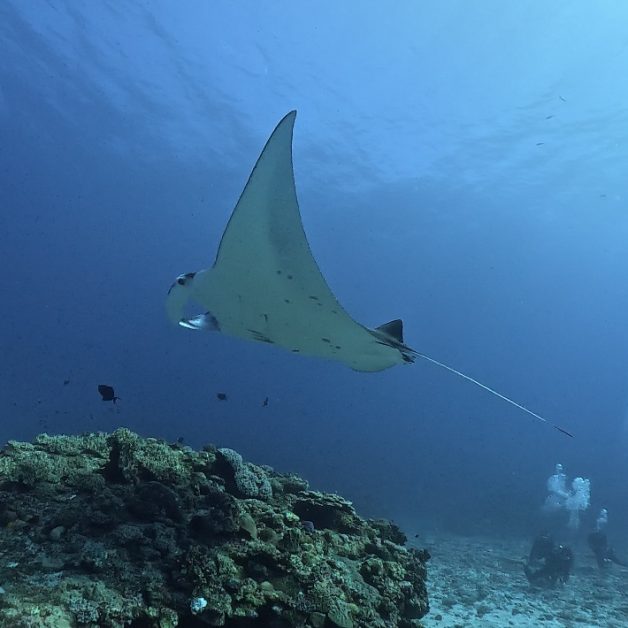

最終ダイブはドリフトスタイルで沖山礁へ入ります。

エントリーから潮の流れに乗って泳いで行きます。

中層をゆっくり泳ぐロウニンアジがあちらから近づいて来てくれました。

ロウニンアジ(浪人鰺)は、国内の暖流域に生息している超大型のアジで、大きくなると群れを作らず、単独で泳いでいることが多いことから語源の由来となっているそうです。大きな魚体に近づかれるとその迫力に圧倒されます。

リアル美ら海水族館のメインの根には、アカヒメジ、ノコギリダイ、ヒメフエダイ、イッテンフエダイ、ヨコシマクロダイ、ムスジコショウダイ、アカマツカサなどがびっしりとついています。

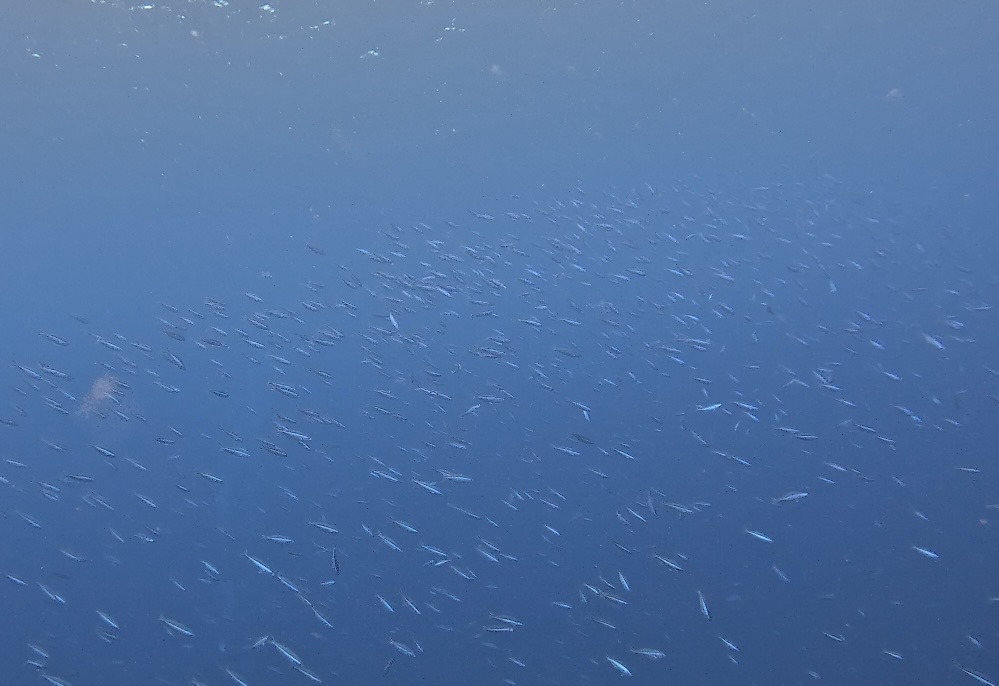

エキジット間際の安全停止中にはグルクンの群れに囲まれました。

サンゴ礁の海に暮らすグルクンは、昼間はリーフの外を群れて遊泳して餌を探し、夜は群れを解消してサンゴの下に隠れて眠ります。もっとも一般的にグルクンと呼ばれているのはタカサゴで、沖縄県の県魚にも指定されています。

久しぶりに雨の一日となりましたが、海中はとても賑やかでたくさんの魚達に出会うことが出来ました。

・2025年渡名喜遠征の日程が決まりました!大人気のツアーですのでご予約はお早めに!

・沖縄本島全域をトータルでコーディネートいたします。ご予約お待ちしております。

・ライセンスをステップアップしてダイビングをもっと楽しみましょう!

・ダイビングも食事も充実した、とっても楽しいショップツアーに参加しませんか?