チービシファンダイビング(神山ラビリンスほか)

11月がスタートした沖縄は、北風が強く荒れ気味の一日となりました。

今日はチービシ諸島周辺海域へファンダイビングに行って来ました。

最初のダイブと2ダイブ目はナガンヌ南へ入ります。

珊瑚礁と砂地が綺麗なポイントです。

カラフルなイバラカンザシがいたるところに見られます。

イバラカンザシは珊瑚礁域の岩の上やハマサンゴ類の上に生息するゴカイの仲間で、幼生期に珊瑚に定着して棲管と呼ばれる体を入れる管を形成しながら成長します。珊瑚はそれを取り囲みながら成長するため、珊瑚から色鮮やかなイバラカンザンシのエラだけが外に出ている姿になります。

英名でクリスマス・ツリー・ワームと呼ばれます。鰓冠はらせん状になっていて、ゴカイの触手であるので一対あります。この鰓冠上の繊毛で水流を起こしながら、呼吸すると共にプランクトンなどを採食します。

ウルトラマンホヤは、オレンジ色の体色に白色の斑紋がウルトラマンの顔に見えることからこの名前で呼ばれるようになりました。

暗いところを好み数十個体の群体を作って暮らしています。ウルトラマンホヤとは正式な名称ではありませんがダイバーからはこの名前で呼ばれています。

デバスズメダイがとても綺麗な景観を醸し出しています。

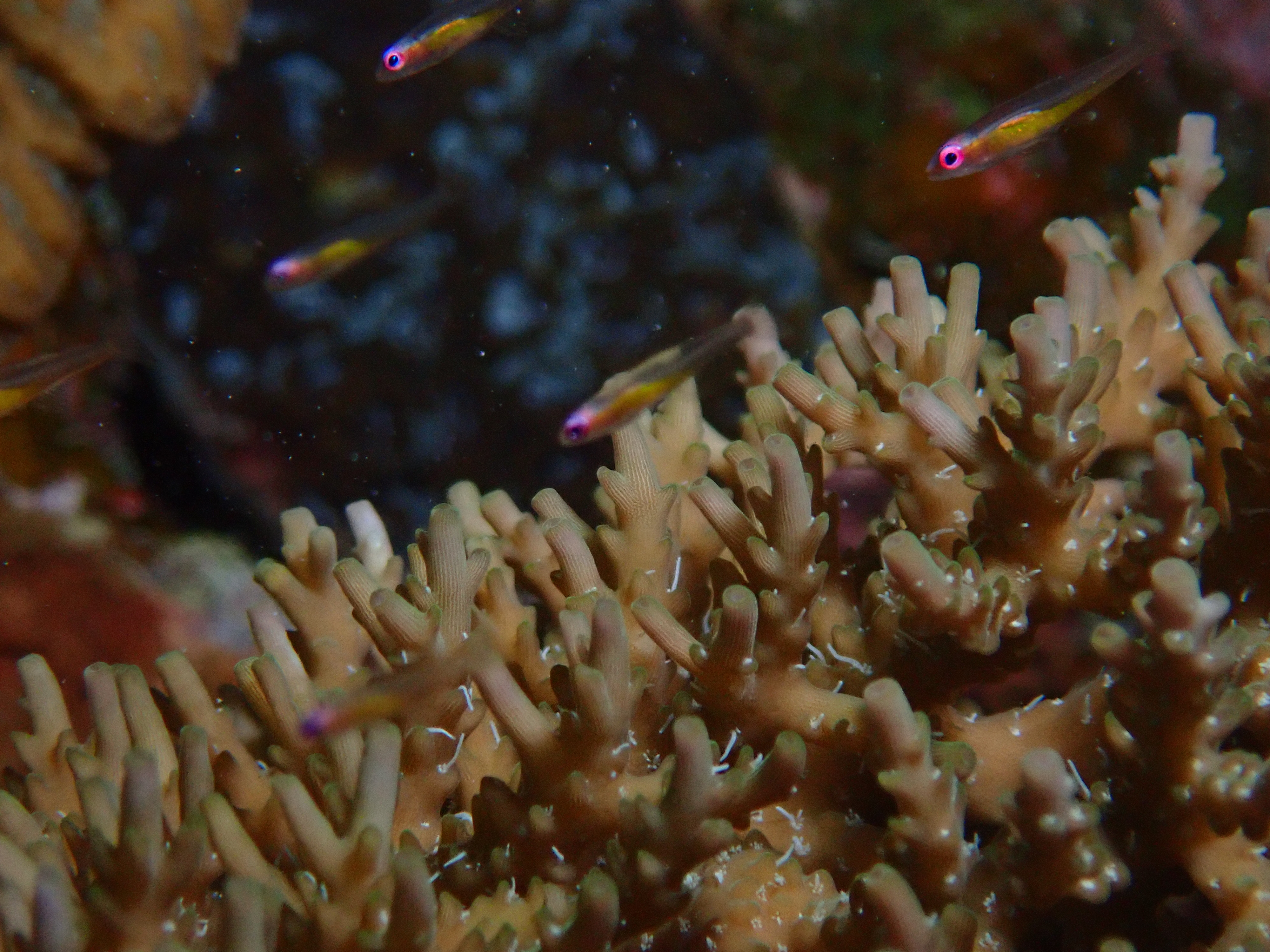

アカメハゼもたくさんの個体が見られました。

アカメハゼは体は背部が透明で腹部が黄色、眼は大きく、虹彩は桃色をしています。体長1.5cmほどの小型種で、琉球列島からインド・太平洋に分布し、水深20m以浅の珊瑚域に生息しています。ミドリイシやテーブル状サンゴの周辺でホバリングしています。

最終ダイブは神山ラビリンスへ入ります。

まずはラビリンスの名のごとく洞窟へ入ると、ウコンハネガイが見られました。

ウコンハネガイは熱帯の貝で国内では沖縄諸島から南の地域にしか生息していません。主に浅い海の岩礁に生息している二枚貝で、外套膜に周りの光を反射する細胞を持っている事から、外部から光を浴びるとキラキラと輝くように見えるという特徴を持っています。この自ら発光しているように見えるという特性から別名、イナズマガイとも呼ばれています。

貝殻は卵円形で平たく、表面にはかなり細かい放射状の肋が見られます。この放射状の肋は細かい鱗片状の突起になっており、金ヤスリの目のような形状をしています。岩の隙間などに生息している事から、見つけるのが非常に困難な貝だそうです。

洞窟の中はたくさんのハタンポが群れて生息しており、とても綺麗な景観を醸し出していました。

ミナミハタンポは、種子島~与那国島、南大東島に分布し、沿岸の岩礁域、珊瑚礁域に生息します。昼間は岩礁の孔の中やサンゴの隙間にひそみ、夜間にはその中から出て活動します。肉食性で動物プランクトン、甲殻類等を捕食します。

体高は高く、鱗は2層からなっていて、大きくはがれやすい鱗が表層にあり、その下にまばらな大きさの鱗があります。胸鰭基部に黒色斑がないこと、胸鰭が一様にピンク色もしくは透明なこと、尾鰭が茶~ピンク色が特徴で、体長12cmほどの小魚です。

セジロクマノミは、YELLOW CLOWNFISH(イエロー・クラウンンフィッシュ)という英名もあり、水深3~20mの珊瑚礁や岩礁域でハタゴイソギンチャクや、シライトイソギンチャクと共生しています。

アカヒメジは、南日本以南、インド・太平洋に分布し、サンゴ礁域に生息し、日中は群れをつくり中層を遊泳しますが、夜間は分散して行動します。体長は約30cmで、下あごにある1対の髭(ひげ)で砂のなかに隠れている環形動物などを探しだして食べています。

体側中央に黄色縦帯が1本あり、鰭は黄色いことが特徴。体色は赤っぽい状態から黄色や白っぽい状態まで、幅広く変化します。ダイバーには人気で、沖縄県ではアカヒメジなどヒメジ科の魚を総称してカタカシと呼んでいます。

今日は一日を通して風が強く荒れていましたが、何とか潜ることが出来ました。これからも安全第一でいきたいと思います。

・2025年渡名喜遠征の日程が決まりました!大人気のツアーですのでご予約はお早めに!

・沖縄本島全域をトータルでコーディネートいたします。ご予約お待ちしております。

・ライセンスをステップアップしてダイビングをもっと楽しみましょう!

・ダイビングも食事も充実した、とっても楽しいショップツアーに参加しませんか?