慶良間ファンダイビング(黒島北ほか)

8月終盤を迎えた沖縄ですが、まだまだ真夏日が続いています。

今日は慶良間諸島周辺海域へファンダイビングに行って来ました。凪で海面はツルツル、今月イチのコンディションです。

最初のダイブは、黒島北へ入ります。

水深22mの西側のオーバーハングにはハナゴンベ3個体が確認出来ました。

ハナゴンベはハタ科のハナダイ亜科に含められており、やや深いサンゴ礁域(水深20m以深)の岩穴に生息しています。体長は成魚で8cmほどで、体は桃色、背部はやや黄色っぽく、眼の下からやや後方にのびる2本の黄色線があります。臀鰭はややとがっていて、中央部の軟条が糸状にのびる美しい色彩の魚です。ハナゴンベ属は本種のみの1属1種とされているそうです。

キンギョハナダイが潮の流れに負けじと舞っています。

ピンク色のイソギンチャクとハマクマノミはこのポイントの定番です。

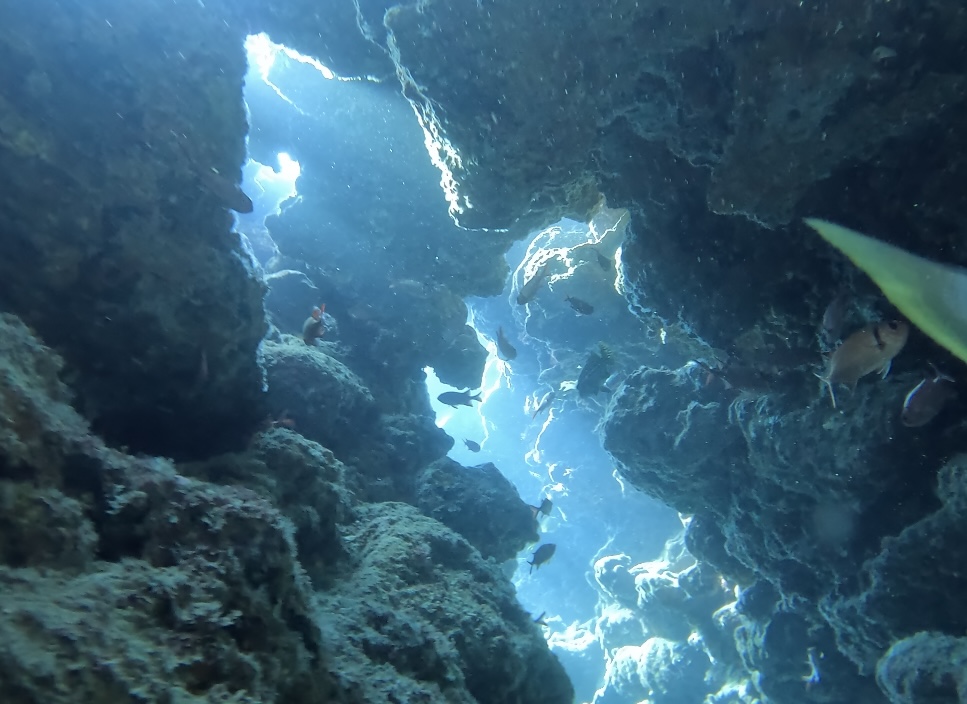

小さな洞窟は光が差し込みとても綺麗な景観で、中にはハタンポやアカマツカサ、アカククリなどがいます。

浅場の棚のモンツキカエルウオの元気な姿を確認出来ました。

モンツキカエルウオは、暖かい海の岩礁やサンゴ礁域に生息し、孔から頭部だけを出している様子が観察されます。体には多数の橙色斑が散在しますが、変異も多いようです。眼上の皮弁が3つに分岐することで、日本産のほかのハナカエルウオ属魚類と区別することができます。体長は約9cmになります。

2ダイブ目はカメ吉へ入ります。

まずはタイマイが挨拶代わりに登場し、餌を求めて徘徊していました。

タイマイは甲羅がべっ甲材として高値で取引きされたため、20世紀に世界中から乱獲されて絶滅寸前となったそうです。

近年でもインドネシア・ジャワ海では、ほぼ全ての卵が食用としてお金になるため乱獲され続けているとのことです。

タイマイは、右前肢と左後肢、左前肢と右後肢を交互に前に出して泳ぎ、他のウミガメが両方の前肢を同時に出して平泳ぎのような泳ぎ方をするのとは違うんです。

ナガレハナサンゴには繊細なガラス細工のように美しいナデシコカクレエビがついており、クリーナーシュリンプ独特の動きで、からだを左右に揺らしている姿がとても可愛らしいです。

セジロクマノミは、YELLOW CLOWNFISH(イエロー・クラウンンフィッシュ)という英名もあり、水深3~20mの珊瑚礁や岩礁域でハタゴイソギンチャクや、シライトイソギンチャクと共生しています。

アオウミガメは、green turtleという英名で絶滅危惧種に指定されていて、世界中の熱帯・亜熱帯海域に分布し、国内では小笠原諸島や南西諸島を中心に産卵が確認されています。

産卵期は5月から8月頃で、雌は夜間に砂浜に上陸すると、穴を掘り産卵を行います。一度に100個ほどの卵が産み落とされ、2ヶ月ほどで卵から孵化した幼体は、地上に脱出して外洋へと向かいます。

ウミガメは性別が卵のある特定の時期に経験する温度で決まります。約29℃で雄と雌が同じ割合で生まれますが、それより数℃高いと雌、低いと雄がほぼ100%の割合で生まれると言われています。

日本の砂浜で孵化した後、アオウミガメの幼体が具体的にどのような生活史を送っているのかははっきりしておらず、外洋で稀に見つかる幼体は流れ藻と一緒にいることが多いため、浮遊生物を食べて生活しているのではないかと考えられています。

甲羅は卵型で、下顎の咬合部の縁辺は細かい鋸歯状で、餌である海藻が食べやすい形状になっています。

岩場で休みながら甲羅を岩にこすりつけて掃除をする様子がよく見られます。そのため他のウミガメに比べて甲羅はほとんどがツルツルです。

生まれたての小さなカクレクマノミとその近くにイソギンチャクモエビが見れました。

海老反りという言葉がありますが、一般的な姿勢の意味と同じながら、片手または両手をかざし、体を後ろに大きく反らしつつ、相手の強さに圧倒されるさまを表す演技として歌舞伎の用語にもなっているそうです。しかしながら、数多いエビの仲間でもそのように体を反らせているエビなどほとんどいません。

イソギンチャクモエビは、まさに海老反りのエビなんです。イソギンチャクや枝系サンゴなどに好んで共生する2cm程度の小型のエビで、しっぽをのけ反らせて左右に動かすのが特徴的で、フリフリと動くその姿はとても可愛らしいです。

最終ダイブはドリフトスタイルで沖山礁へ入ります。

エントリーから潮の流れに乗っていこうと潜降してく、何とも逆潮でしたが何とか根に辿り着きます。

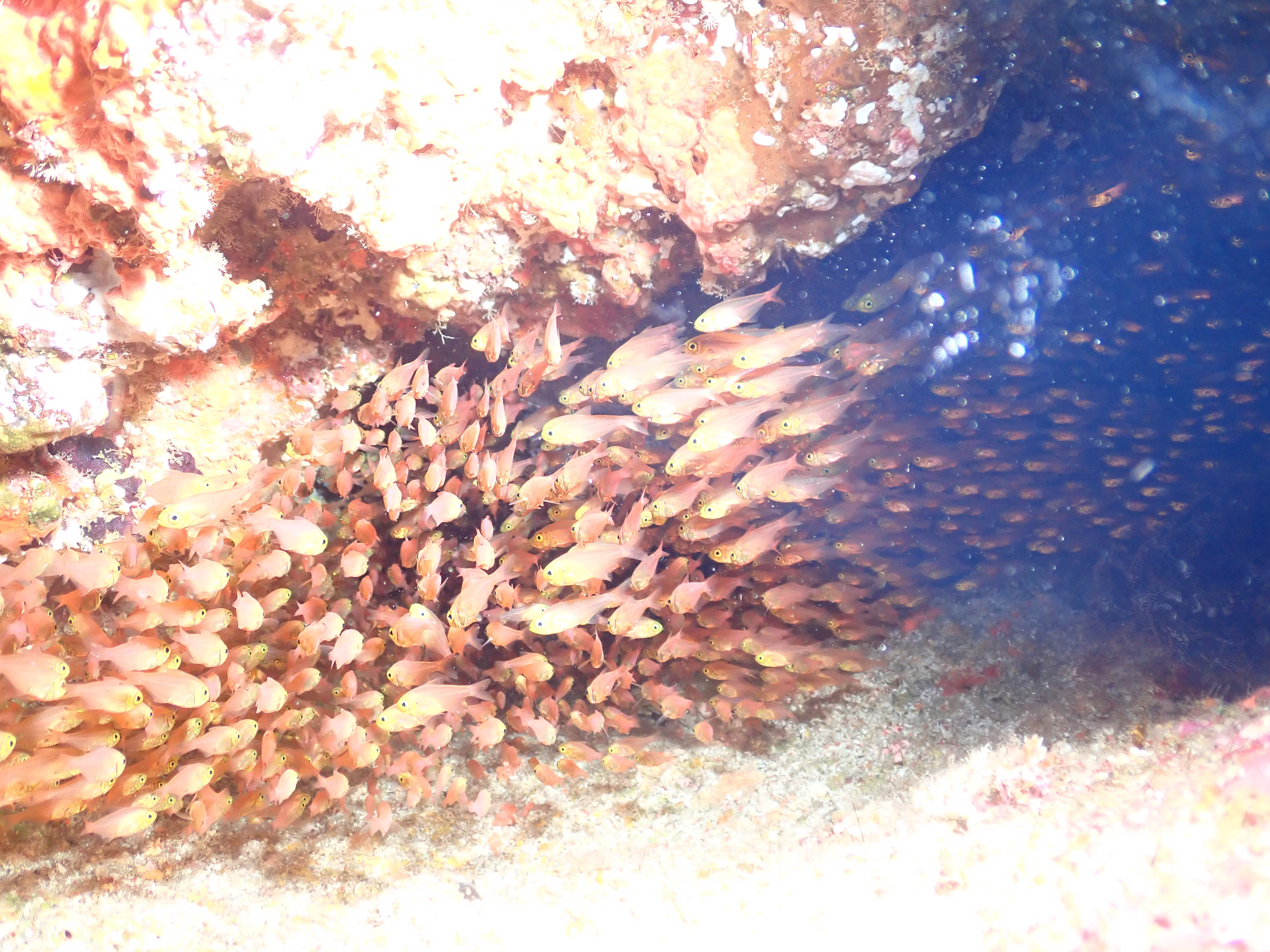

北側の根にはキンメモドキがまだついています。

カシワハナダイの数が増えたようにも思えました。

リアル美ら海水族館のメインの根には、アカヒメジ、ノコギリダイ、ヒメフエダイ、イッテンフエダイ、ヨコシマクロダイ、ムスジコショウダイ、アカマツカサなどがびっしりとついています。

ロウニンアジ(浪人鰺)は、国内の暖流域に生息している超大型のアジで、大きくなると群れを作らず、単独で泳いでいることが多いことから語源の由来となっているそうです。真っ黒な魚体に近づかれるとその迫力に圧倒されます。

今日はこれ以上ないコンディションの中、慶良間諸島の海を楽しむことが出来ました。最高の海はいつまでも残しておきたいものです。

・沖縄本島全域をトータルでコーディネートいたします。ご予約お待ちしております。

・ライセンスをステップアップしてダイビングをもっと楽しみましょう!

・ダイビングも食事も充実した、とっても楽しいショップツアーに参加しませんか?