慶良間ファンダイビング(沖山礁ほか)

7月最初の週末も良く晴れた沖縄です。

今日は慶良間諸島周辺海域へファンダイビングに行って来ました。凪でとっても穏やかな海況です。

最初のポイントは黒島北へ入ります。

水面近くをロウニンアジがぐるぐると泳ぎ回っていました。

ロウニンアジ(浪人鰺)は、国内の暖流域に生息している超大型のアジで、大きくなると群れを作らず、単独で泳いでいることが多いことから語源の由来となっているそうです。

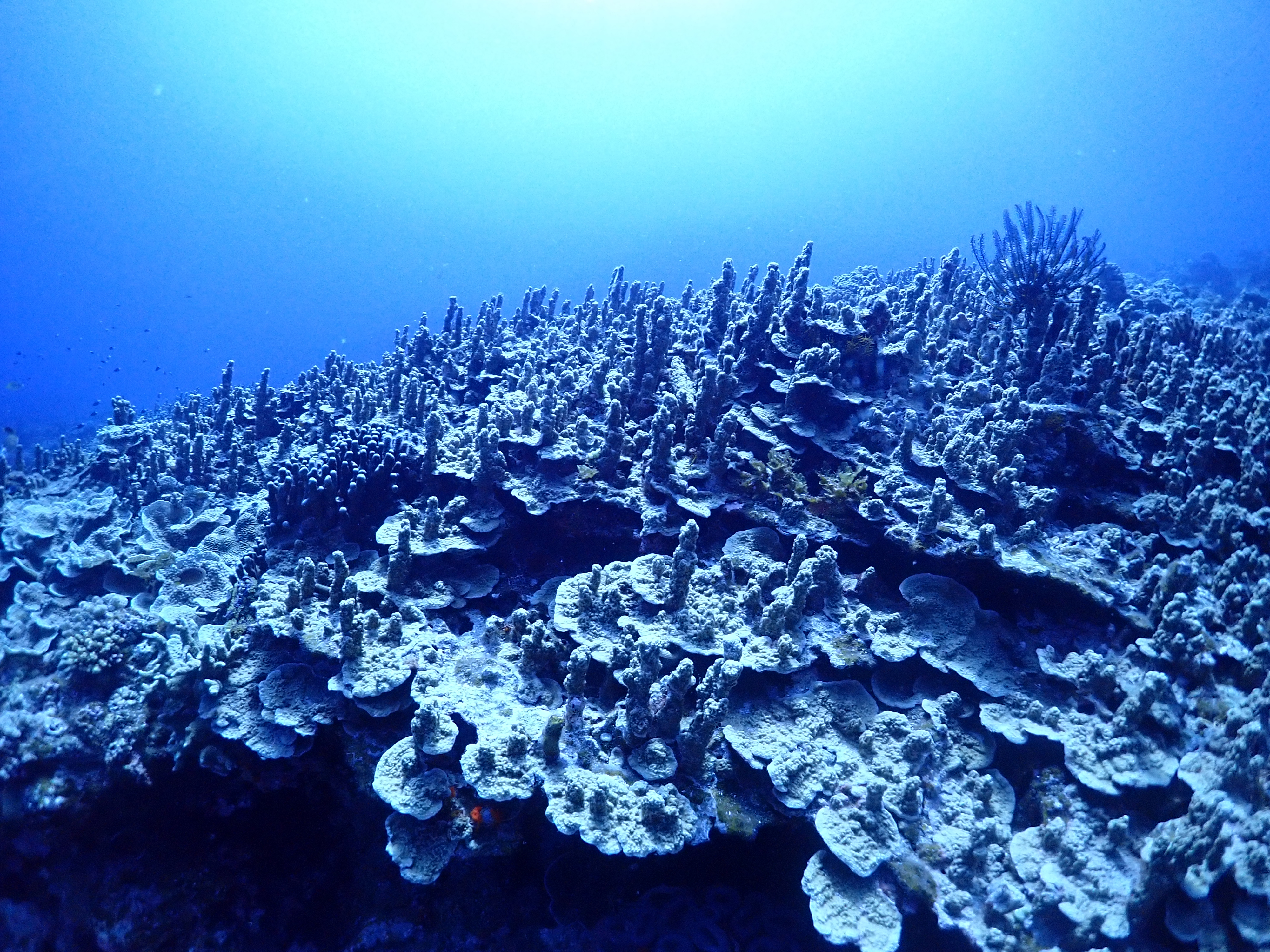

パラオハマサンゴもモリモリな様子です。

深場の東側の岩陰にはハナゴンベ3個体の元気な姿を確認出来ました。

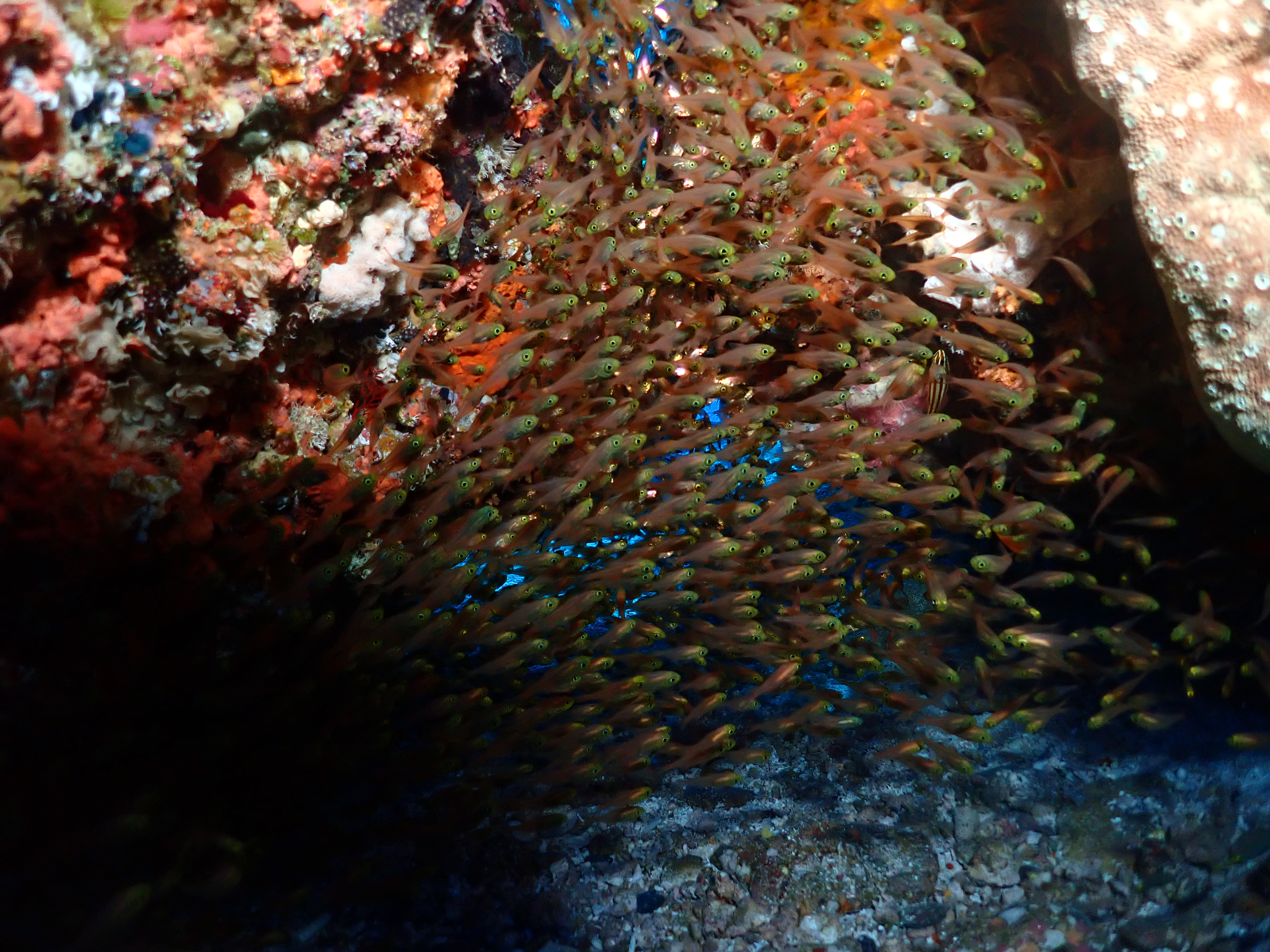

小さな洞窟は、光が差し込みとても綺麗いな景観で、中にはアカマツカサやハタンポ、カッポレなどがいます。

浅場の棚のモンツキカエルウオの元気な姿を確認出来ました。

モンツキカエルウオは、暖かい海の岩礁やサンゴ礁域に生息し、孔から頭部だけを出している様子が観察されます。体には多数の橙色斑が散在しますが、変異も多いようです。

眼上の皮弁が3つに分岐することで、日本産のほかのハナカエルウオ属魚類と区別することができます。体長は約9cmになります。

2ダイブ目は渡嘉敷島の野崎へ入ります。

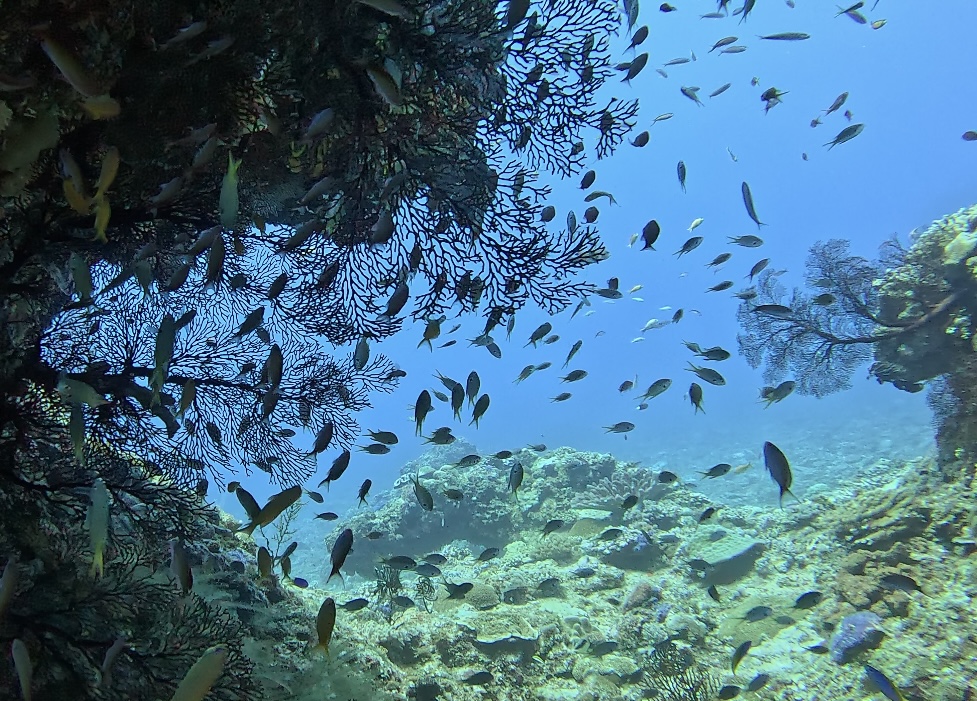

メインの根は、ハナゴイ、デバスズメダイ、オキナワスズメダイなどが根の上を覆うように乱舞しており、とても綺麗な景観を醸し題していました。

ハナゴイは、八丈島、小笠原諸島、高知県柏島、琉球列島、西・中部太平洋に分布し。水深1~60mの潮通しのよい珊瑚礁の外縁部に群れで生息しています。

体はやや細長く鮮やかな赤紫色で目立つ存在です。雄は成長すると鼻先が尖り、背は伸張し、背のビレ後ろは濃い赤色を呈します。また、尾ビレが黄色くなることもあるため、成魚になれば雌雄の区別は容易にできます。

ダイバーにも人気が高い種で、その美しさから沖縄県の方言で「ジュリグワーイユ」(遊女)と呼ばれているそうです。

北側エリアは浅場の珊瑚がとても綺麗です。昨年の高水温にも耐えた珊瑚は色とりどりで元気です。

珊瑚礁は、生物多様性の保全上、特に重要な生態系です。 世界の珊瑚礁の総面積は地球表面のわずか0.1%に過ぎませんが、確認されている生物種は9万種を超えると言われています。珊瑚を中心とした生物が長い間かかってつくった地形が珊瑚礁です。

最終ダイブはドリフトスタイルで沖山礁へ入ります。

エントリー直後には、ロウニンアジが出迎えてくれました。真っ黒な魚体に近づかれるとその迫力に圧倒されます。

リアル美ら海水族館のメインの根には、アカヒメジ、ノコギリダイ、ヒメフエダイ、イッテンフエダイ、ヨコシマクロダイ、ムスジコショウダイ、アカマツカサなどがびっしりとついています。

いつまで見ていても飽きない素晴らしい景観ですね。

西の根はキンギョハナダイなどがびっしりでした。

キンメモドキも群れてしっかりついています。

深場の根にはカシワハナダイの幼魚が群れており、ハナヒゲウツボの姿も確認出来ました。

ハナヒゲウツボはインド洋から西太平洋の熱帯海域に分布し、日本では奄美大島より南の南西諸島などに分布しています。

体は側扁していて極めて細長く、全長は1mから1.2m程度です。前鼻孔は吻端近くにあって、鼻孔は管状に伸び、先端が花びらのように開いています。上下の顎の先端にも特徴的な肉質突起があり、これらが名前の由来になっているようです。

雄性先熟の性転換をすることが知られていて、成長と共に体色も変化していきます。体色は、幼魚や若魚では黒色で、成魚になると雄相の青色に変化し、鼻先から背びれは黄色になります。さらに成長すると、体色は雌相の鮮やかな黄色となって、雌への性転換を遂げます。

寿命は自然下で10年程度と言われています。岩礁域やサンゴ礁域の浅所に生息し、甲殻類や魚類などを食べます。ふつうは単独で生活していて、岩の間や岩穴などに、頭だけを出して隠れています。相手を威嚇するときや獲物を捕らえたりするときは、口を大きく開けて、岩穴から真っ直ぐに体を乗り出すようにしています。体色が綺麗なため、アクアリストや水族館での人気が高いとされています。

今日は最高のコンディションで、慶良間諸島の海を楽しむことが出来ました。

・2025年渡名喜遠征の日程が決まりました!大人気のツアーですのでご予約はお早めに!

・沖縄本島全域をトータルでコーディネートいたします。ご予約お待ちしております。

・ライセンスをステップアップしてダイビングをもっと楽しみましょう!

・ダイビングも食事も充実した、とっても楽しいショップツアーに参加しませんか?